ステンレス加工の基礎と注意点|用途別に最適な加工法とは?

- 加工技術

ステンレスは、耐食性・強度に優れていて、多くの産業で使用される素材です。しかし、加工性に難があることから、正しい加工技術とノウハウが求められます。本記事では、ステンレス加工の特徴と適切な対応策を解説します。

ステンレスとは?

ステンレスとは、「さびにくい鋼(鋼=鉄を主成分とする合金)」として広く利用されている金属材料です。日本国内ではJIS規格(日本産業規格)に基づき、「SUS(Steel Use Stainless)」という記号で分類されます。

ステンレスは鉄にクロム(Cr)を10.5%以上含有することで、表面に不働態被膜と呼ばれる薄い酸化皮膜を形成し、さびや腐食を防ぎます。さらに、**ニッケル(Ni)やモリブデン(Mo)**などの元素を加えることで、耐食性・耐熱性・強度などの特性を向上させることも可能です。この優れた耐久性とメンテナンス性の高さから、キッチン設備・医療機器・自動車部品・建築資材など、幅広い分野で利用されています。

【関連記事】

ステンレスとは?特徴・種類・錆びにくい理由をくわしく解説

ステンレスの分類

ステンレスとひとことで言っても、その種類は多岐にわたります。JIS規格だけでも65種類が定められており、海外規格を含めれば200種類を超えるとも言われています。

JIS規格では、ステンレスの名称は「SUS+3桁の数字+(記号)」という形式で表記されます。SUS(Steel Use Stainless)は、以下の英単語の頭文字を組み合わせたものです。

3桁の数字部分は、そのステンレスの化学成分や特性を示し、大きく300番台、400番台、600番台の3つに分類されます。これらの大分類と特徴については、表1にまとめています。

| 3桁の番号 | 分類 | 引張強度 | 耐食性 | 磁性 | 熱処理での強化 |

| 300番台 | オーステナイト系 | ◯ | ◯ | なし | × |

| オーステナイト・フェライト系 | △ | △ | あり | × | |

| 400番台 | フェライト系 | △ | △ | あり | × |

| マルテンサイト系 | ◯(焼鈍) | △ | あり | ◎ | |

| 600番台 | 析出硬化系 | ◯ | △ | あり | ※ |

※析出硬化系は熱処理後のみ規定される

オーステナイト系

SUS304やSUS316などのオーステナイト系ステンレスは、最も一般的に使用されるステンレスです。クロムとニッケルを多く含み、耐食性と加工性に優れています。磁性はなく、冷間加工にも適していますが、加工硬化しやすく切削や曲げには注意が必要です。食品機器、医療機器、建材、厨房設備、化学装置などに幅広く用いられます。

マルテンサイト系

SUS420J2やSUS440Cなどのマルテンサイト系ステンレスは、高炭素を含み、焼入れにより高硬度・高強度を実現します。磁性があり、切削性が良好で、耐摩耗性にも優れる一方、耐食性はやや劣ります。刃物、バルブ、ポンプシャフト、ノズル、計器部品など金型や工具類に用いられます。

フェライト系

SUS430などのフェライト系ステンレスは、クロムを主成分とし、低炭素で磁性を持つ材料です。成形性に優れ、コストパフォーマンスが高く、家庭用品や建材に広く使われています。磁性があり、水道水・屋内用途に適する耐食性があり、冷間加工向きですが、溶接性はやや劣ります。台所のシンクや洗濯機といった家庭用品や厨房設備、建築内装材などに用いられます。

二相系

SUS329J1などの二相系ステンレスは、オーステナイト相とフェライト相をほぼ等量含む複相組織で、強度と耐食性のバランスに優れています。磁性があり塩害や応力腐食に強く、過酷な環境での使用に適します。一方、成形性や延性はやや劣る傾向があります。化学プラント、海水用ポンプシャフト・水門・排煙脱硫装置などに用いられます。

析出硬化系

SUS630などの析出硬化系ステンレスは、ニッケルや銅などの添加により、時効処理で高強度化が可能な系統です。溶体化処理と時効処理によって高強度化されるため、通常の焼入れ・焼戻しが必要なく、マルテンサイト系に比べて耐食性に優れています。

強度・耐食性・加工性をバランス良く備えていて、エンジンのバルブスプリングやサスペンションのスプリング、航空機の構造部品などに用いられます。

ステンレス加工のメリット

ステンレスは扱いが難しい反面、適切な技術で加工することで、さまざまなメリットが得られる素材です。ここでは、ステンレスを選ぶことで得られる主な利点について整理します。

- 耐久性

- 耐熱性

- 強度

耐久性

ステンレスは耐食性・耐薬品性・耐酸化性に優れ、防錆処理や塗装が不要なため、長期的にメンテナンスの手間が少ない素材です。表面が滑らかで汚れが付きにくく、清掃性にも優れており、食品機器や医療設備など衛生管理が求められる現場に最適です。

また、化学薬品にも強いため、医薬品製造設備や実験機器など、薬品を扱う環境でも安心して使用できます。

耐熱性

オーステナイト系やフェライト系のステンレスは、600℃前後の高温環境でも安定した性能を維持できる特性を持っています。そのため、ボイラーや熱交換器、排気系部品など、耐熱性が求められる用途に広く利用されています。

特にオーステナイト系は、熱による変形が起こりにくく、クリープ特性にも優れており、長時間使用される構造部品にも適しています。また、温度変化に対して膨張率が比較的一定なため、異種材料との接合時にも寸法安定性を保ちやすいという利点があります。

強度

析出硬化系や二相系ステンレスは、引張強度・耐力ともに高く、一般構造材よりも高荷重や高応力環境に対応できる素材です。軽量かつ高強度という特性を活かして、従来の炭素鋼やアルミでは性能が不足するような過酷な条件下でも採用されています。

さらに、優れた耐疲労性・耐衝撃性を備えており、繰り返し荷重や振動がかかる構造部品でも安定した性能を発揮します。オーステナイト系を中心に、低温脆性の影響が少ないことから、寒冷地など温度変化の大きい環境でも信頼性の高い材料として使用されています。

ステンレスの主な加工方法

ステンレスの多様な特性を活かすためには、適切な加工法の選定が不可欠です。ここでは代表的な加工方法とその技術的ポイントを紹介します。

- 切削加工

- 溶接加工

- 表面処理

切削加工

オーステナイト系ステンレスは加工硬化しやすく、工具摩耗や焼き付きが起こりやすいため、超硬やコーティング工具の使用が有効です。さらに、低速・高送りといった切削条件の最適化が求められます。

発熱を抑えるために切削油やクーラントの選定と供給も重要です。バリ抑制には機械剛性と送り制御の精度が鍵で、NC制御や5軸加工機の活用により、精度と量産性を両立できます。

【関連記事】

切削加工とは?種類や特徴から製作できる代表的な部品例までを徹底解説

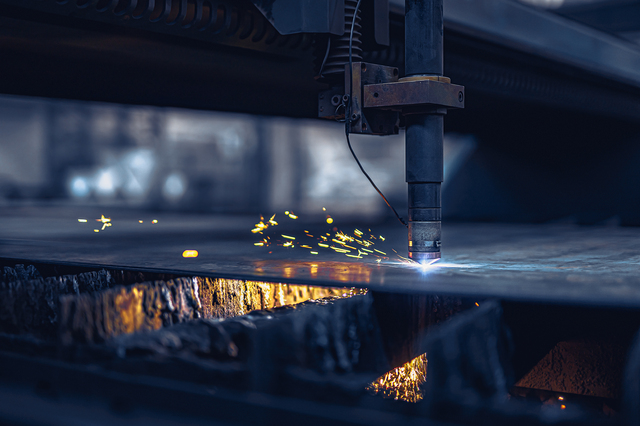

溶接加工

ステンレスの溶接には材質ごとの熱影響への理解が欠かせません。オーステナイト系は溶接性に優れますが、フェライト系やマルテンサイト系では割れ防止のための予熱・後熱処理が必要です。

TIGやMIG、レーザー溶接では熱影響部(HAZ)の変色や耐食性低下が課題となるため、酸洗いや不動態化処理による後処理が有効です。自動溶接の導入により品質と生産性の両立も可能です。

表面処理

ステンレスは使用環境や目的に応じて、多様な表面処理が施されます。

- 酸洗い:酸化スケールや焼けを除去し、外観と耐食性を改善

- バフ研磨:光沢ある滑らかな仕上げで、美観が求められる用途に有効

- 電解研磨:表面を微細に平滑化し、微生物付着を防止(医療・食品向け)

- 意匠仕上げ:ヘアラインなど、機能とデザイン性を両立

ステンレスの加工なら三和ニードル・ベアリング

三和ニードル・ベアリングでは、ステンレスの超精密加工を行っています。切削、研削、研磨といった加工方法を、製品用途や設計要件に応じて最適に選定し、安定した品質で提供可能です。

特に意匠部品や医療・食品関連の部品など高い品質が求められる分野では、材料や用途ごとに適した管理が重要になります。当社では社内一貫生産体制により、±0.0001mmの超精密加工を実現し、お客様の品質要件に応じた最適な対応を実現いたします。

ステンレスの加工が難しい理由

ステンレスは優れた素材特性から多くの分野で重宝されていますが、加工面では多くの課題を抱えています。ここでは、ステンレス加工が難しいとされる代表的な理由を解説します。

- 加工硬化しやすく工具摩耗や発熱が大きい

- 熱伝導率が低く焼き付きや変色が起きやすい

- 切りくず排出が悪くバリや変形の原因になりやすい

加工硬化しやすく工具摩耗や発熱が大きい

ステンレスは加工硬化性が高く、切削や圧延中に局所的に硬くなる特性があります。これにより切削抵抗が増加し、工具の摩耗や発熱が激しくなるため、工具寿命の低下や加工精度の悪化につながります。

さらに、硬化した箇所への切込みが不安定になり、工具折損や仕上げ品質の劣化を招くこともあります。

熱伝導率が低く焼き付きや変色が起きやすい

ステンレスは熱伝導率が低いため、加工熱が素材や工具に集中しやすく、焼き付きや変色が生じやすい傾向があります。特に溶接や研削などでは、熱影響部(HAZ)の性質変化や外観不良が起こりやすくなります。

こうした変色や酸化スケールは耐食性の低下にも直結するため、加工後には酸洗いや電解処理などの後処理が求められる場合があります。

切りくず排出が悪くバリや変形の原因になりやすい

ステンレスの切削では、切りくずが細く絡まりやすく工具やワークに巻き付きやすいため、排出不良や加工面の損傷、工具負荷の増加といった問題が発生します。

とくに深穴や複雑形状の加工では、切りくず処理が難しく再切削によるバリ発生や変形が起こりやすくなります。これによって、排出性を高めることが重要です。

【関連記事】

研削加工とは?種類や特徴・切削加工との違いまでわかりやすく解説

ステンレス加工時の注意点

ステンレスを高精度に加工するためには、素材特性を踏まえたうえで適切な加工条件や工具選定、後処理までを考慮する必要があります。以下に、代表的な注意点とその対策を紹介します。

- 焼き付き・バリの防止

- 工具材質と切削条件の最適化

- 加工後の変色・腐食対策

焼き付き・バリの防止

ステンレスは発熱や摩耗による焼き付き・バリが起きやすいため、切削条件の最適化が不可欠です。特に低速・高送りといった条件は、熱の発生を抑えつつ効率的な加工を可能にします。

また、冷却性能に優れたクーラントは、熱集中の抑制と工具寿命の延長に寄与します。さらに、工具の刃先形状や逃げ角を調整することで、バリの発生も最小限に抑えることができます。

工具材質と切削条件の最適化

ステンレス加工では、工具などの選定が重要です。超硬合金・セラミック・TiAlNコーティングの工具は耐摩耗性・耐熱性に優れ、加工硬化や熱劣化を抑制します。

また、材質や形状に応じて、切削速度・送り速度・切込み量などの調整が必要であり、実機テストによる最適化が有効です。あわせて、振動やビビリの抑制に向けた機械剛性やチャッキング精度の確保も不可欠です。

加工後の変色・腐食対策

熱を伴う加工では、焼けや変色が腐食の原因になるため、酸洗いや焼け取り処理による後処理が欠かせません。これにより酸化膜を除去し、耐食性を回復させることができます。

さらに、海水や酸性雰囲気下などの使用環境に応じて、耐孔食性の高い素材を選定することが長期耐久性の確保に有効です。製品の用途・設置環境を踏まえた材料と処理の組み合わせが品質維持の鍵となります。

まとめ|ステンレス加工の特徴を押さえ最適な加工法を選ぼう

ステンレスは優れた耐食性や強度がある一方で、加工硬化や熱の影響、切りくず処理の難しさなど、加工上の課題も多い材料です。この課題に適切に対応するためには、ステンレスの材質特性を理解した上で、最適な加工方法・工具選定・加工条件を組み合わせていく必要があります。

三和ニードル・ベアリングでは、長年にわたって超精密加工に取り組んできた実績をもとに、ステンレス加工に関する豊富な経験とノウハウがあります。社内一貫生産体制のもと、±0.0001mmの超精密加工を含む幅広い技術に対応可能です。材質やロット数を問わず、ステンレス加工に関するお困りごとがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。